介護技術動画のネット配信

新規導入事業所様向け

ZOOMサービス説明会(参加無料)

介護技術動画ネット配信

2026年1/16(金),

2/12(木)16:30~17:30

※開催前日にZoomのIDと資料をメールにてご案内いたします。

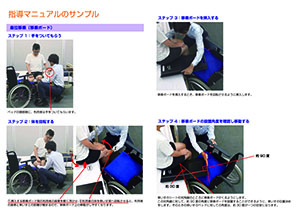

研修動画・資料等サンプル

- 様々な介護技術を10分以内の動画に編集

- 専門家による最新の技術を必要に応じて複数のカメラ(例えば上、横、正面)で撮影し、死角なく同時に見られる

- 様々な状況を想定し、編集した動画で構成

サンプル動画

【移乗】座位移乗(移乗ボード)

指導マニュアルチェックポイントを記した連続写真により職員の業務手順を標準化するマニュアル

- 動画から抜粋した静止画に注意事項を明記しているのでコツが掴める

- 静止画を時系列に並べているので、指導者は統一した指導ができる

- 自分自身の点検は当然のこと、職員の技術水準の確認に活用できる

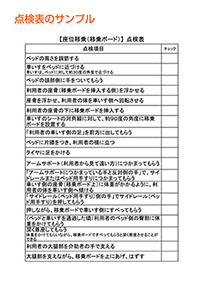

点検表(カスタマイズ可能)手順を示したチェックシート

- 介護技術の手順(フロー)をA4一枚にまとめた点検表で手技を確認

- 点検表をチェックすることで、職員の介護技術を客観的に評価できる

- 職員個々が自己流の介護になるのを防ぎ、統一した技術に修正できる

介護技術動画ネット配信を申込む

オプションサービス

多言語サービス

動画上に19か国語の字幕を表示できる(アジア圏全部有!)

~外国人スタッフへの研修・教育の負担が劇的に減らせます~

・動画の操作パネル上で翻訳言語を選択すると、画面の下部に翻訳言語の字幕が表示されます。

【対応言語】日本語・英語・中国語(簡体字)・韓国語・モンゴル語・タガログ語・インドネシア語・マレー語・ベトナム語・クメール語・ミャンマー語・ラオ語・タイ語・シンハラ語・ネパール語・ヒンディー語・ベンガル語・スペイン語・ポルトガル語

※他社のような言語ごとの契約ではありません!年間定額で上記すべての言語に対応できます!

受講管理システム

eラーニング業界唯一の、パソコンが苦手な方でも簡単に使える 『受講管理システム』 登場!(ビジネス特許出願中)

管理者の事前作業一切なし!研修業務の負担が驚くほど軽減されます! 設定不要のため、お申込後すぐに利用を開始できます。

マニュアル作成の負担を削減!

指導内容の標準化をすることで介護技術の統一および底上げができる!

そんな効果をお求めの方に最適なサービスです。

マニュアル内容は随時継続して追加します。

介護事業所の運営において、マニュアルの整備は、法令遵守のみならずサービスの質を担保するためにとても重要です。最近は、動画を活用する事業所も増えてきており、より実践的なマニュアルになってきています。しかし、その撮影には負担が重く、再生するのに手間がかかり、現場で活用するには限界があることも事実です。

そこで、お茶の水ケアサービス学院では、介護マニュアルの動画配信事業を開始することに致しました。この『介護技術動画ネット配信』を活用することで、基本的なマニュアルを独自で作成する負担を減らせる他、OJT指導者の指導内容の標準化を図れると考えています。マニュアルの内容は随時追加し、配信コンテンツの充実をしていく予定です。マニュアルとしての利用のみならず、現場での実践的な研修として活用することも想定しています。

事業所および施設のマニュアル作成業務、OJT指導者の教育負担の軽減、介護技術の向上および統一、法令遵守に向けたマニュアル整備に向けて、本サービスをご活用いただけることを心より願っております。

料金

介護技術動画のネット配信 特別価格!早期申込みがお得です。

※次年度以降も年額34,000円(税別)税込37,400円で更新可能です

低コスト(月額約2,833円(税別)税込約3,116円)で

高い知識を習得!

- 定価

- 年額:オープン価格

- 限定価格

- 年額

34,000円(税別)

税込37,400円

介護技術動画ネット配信6つの特徴

動画により、視覚的に介護技術の手技や手順を理解できる

- 複数のカメラによる撮影により、多角的かつ視覚的に把握できる

- 動画により介護の手順を学ぶことができる

- 静止画よりも情報量が多く、イメージが掴める

いつでも、どこでも、何度でも、何人でも使用できる!

- 24時間いつでも見れるので、指導者がいなくても技術の向上を図れる

- ネットが繋がる環境であれば、在宅の介護時や施設の居室で見ながらケアできる

- 何度でも見れるので、技術の精度が高くなる他、手技の劣化を防ぐことができる

- 1アカウントを職員全員で使いまわすので、安価で介護技術の統一ができる

- DVDではないので、手軽に使用できる

OJT担当者、研修担当者の負担を軽減できる!

- 動画マニュアルの活用により、基本的な技術指導の負担が軽減できる

- 指導マニュアルは静止画のため、ポイント(注意すべきところやコツ)を伝えやすい

- 研修にも使える動画となっており、研修担当者の負担の軽減になる

- OJT担当者の指導内容の統一が図れる

- 指導マニュアルや点検表は介護技術のチェックとして活用できる

- 新人の育成にも最適

事業所内研修に活用!日本を代表する「専門家の技術」が学べる!

- 高度な技術を何度も確認できる

- 最新の技術を学ぶことができる

法令遵守のために活用できる!

- 法令遵守の体制整備に活用できる

- 毎年のマニュアルの更新の作業が不要になる

重要なのは「使いやすさ」操作はいたって簡単であり、操作上の質問は皆無

- ストリーミング配信のため、パソコンの操作技術がなくても 簡単に再生できるので、活用しやすい

- 受講方法はユーザー名、パスワードをいれるだけ ※簡単に視聴できないと、効果が見込めない

介護技術動画ネット配信を申込む

ネット配信の活用事例

準備は簡単!パソコン・プロジェクター・スクリーン(白い壁やホワイトボード)があればOKインターネットに繋いだパソコンをプロジェクターでスクリーンに映すだけ!

「介護技術動画 ネット配信」を利用することによって、外部講師を招かなくても、事業所内研修等を行うことができます。

手元で動画を再生してOJTに活用!「指導内容」の統一が図れる

動画マニュアルの活用により、基本的な技術指導の負担が軽減できます。 ポイントを記載した指導マニュアルや点検表は、介護技術のチェックとして活用できます。

一人職場の在宅や現場で活用!誰にも聞けない「疑問」が解消できる

インターネットが繋がる環境であれば、在宅の介護時や施設の居室等で、動画を見ながらケアができます。 「わからない」ことへの不安が軽減されます。

空いた時間を有効活用!場所と時間を選ばず「苦手な分野」を確認できる

パソコン、スマートフォン・タブレットで、見たいマニュアルを選んで再生ボタンを押すだけで介護技術の向上が図れます。

「いつでも」「どこでも」「何度でも」「必要な人が」「必要なとき」「必要な技術」を習得することができます。

配信コンテンツの一例

- 介助の基本技術

- 基本の構え、支えの練習(両手)、両肘での支え、脇での支え、動きの伝え方、介助の基本まとめ、前方から両肘での介助、誤った歩行介助の例、一本杖の介助、歩行車・歩行器・シルバーカーでの歩行の介助、立ち上がりの準備姿勢、基本の立ち上がり、体幹を支えての立ち上がり、全介助で座る、体格差がある場合の立ち上がり、脇支持での立ち上がり、脇を介助して座る、介助バーについて、自立した移乗、脇支えでの移乗、体幹を支えての移乗、後方からの移乗介助、車イスからベッドへの移乗、二人での移乗介助、寝返りの準備、寝返りの基本、麻痺側(右側)への寝返り、非麻痺側(左側)への寝返り、その他の寝返り応用、起き上がりの準備姿勢、右側に起き上がる、臥位に戻る、ギャッジを拳上して端坐位になる

- 移乗

- 立ち上がりと着座の基本動作、よくありがちな好ましくない移乗方法、立位移乗(前方介助)、立位移乗(側方介助)、座位移乗(前方介助)、座位移乗(後方介助)、座位移乗(移乗ベルト)、移乗ベルトの装着方法、握り方及び操作の方法、座位移乗(移乗ボード)、移乗ボードの差し込み方及び使い方、座位移乗(移乗ボード・移乗ベルト)、良くない移乗方法(移乗ボード・移乗ベルト)、スライディングシートの使い方、その他のスライディングシートのはずし方、据置式リフトを使用した移乗(ベッド→車いす)※ローバックの吊り具、据置式リフトを使用した移乗(ベッド→車いす)※ハイバックの吊り具、据置式リフトを使用した移乗※トイレ用の吊り具、据置式リフトを使用した移乗(車いす→ベッド)※ローバックの吊り具、据置式リフトを使用した移乗(車いす→ベッド)※ハイバックの吊り具、よくない吊り具の装着について、据置式リフトを使用した移乗※スリングシート、床走行式リフトを使用した移乗、移乗の見守り、移乗ボードを使った座位移乗(前方介助)、立位移乗介助※片マヒの方

- 移動

- 車いすの駆動方法、車いす介助の注意点、車いすでの段差昇降、車いすでのスロープの上り下り、杖歩行、車いす上の姿勢 保持の視点、車いすの駆動方法(車いすを調整)、テーブルまでの介助の時の注意点

- 移動

- 車いすの種類、車いす用のクッション、歩行補助杖(T字杖、ロフストランド杖)、歩行器・歩行車(持ち上げ型、屋内用、屋外用)

- ポジショニング

- ベッド上でのポジショニング: ポジショニングの役割、ポジショニングの流れ、仰臥位のポジショニング、下肢に拘縮が有る場合、肩をすくめている場合、常に足首が下になっている場合、膝があまり曲がらない、足にむくみがある場合、ポジショニングの確認

- 健康管理

- 体温測定(ベッド上、座位)、体温計の消毒、手首式血圧測定(ベッド上)、上腕式血圧測定(ベッド上)、手首式血圧測定(座位)、上腕式血圧測定(座位)、血圧急変時(血圧が高い場合)、血圧急変時(血圧が低い場合)、爪切り(足)、爪切り(手)、便が出にくいときの対処法

- 感染症対策

- マスクの装着(プリーツタイプ)、立体型のマスクの装着、手袋の着け外し、手洗い

- 服薬

- 軟膏塗布(腕、背中)、湿布の貼り方(肩、首、手首、肘、足首、足の甲)、目薬の射し方、内服介助(舌下錠)、粉薬の介助

- 緊急時対応

- 打撲、内出血の対応、鼻血が出たときの対応、窒息時の対応

- 接遇

- 基本のあいさつ(良い例、悪い例)、ケース別あいさつ(来訪者、車いすの利用者)、身だしなみ(良い例、悪い例)、食事のシーン5大タブー、書類の扱い方、物を指し示し方、名刺交換、ノックの仕方、お辞儀、印象の悪い態度

- 食事

摂食・嚥下

口腔ケア - 改訂水のみテスト、口腔ケア、自力摂取の食事姿勢のポイント、フードテスト、介助摂取(ベッドサポートなし)の場合の食事介助の基本と食事姿勢のポイント、介助摂取(ベッド上リクライニング位)の食事介助、介助摂取(ベッド上リクライニング位)の食事姿勢のポイント、介助摂取(車いすのリクライニング位)の場合の食事姿勢のポイント、口腔機能向上(舌圧訓練)、口腔機能向上(頭頚部、胸郭の関節可動域訓練)、口腔機能向上(軟口蓋挙上訓練)、自力摂取の方の食具の選び方と見るポイント、車いすでの食事摂取、重度嚥下障害者への食事介助(舌に置く方法、完全側臥位)、唾液腺マッサージ、窒息時の対応、反復唾液嚥下テスト、嚥下体操

- ボディメカニクス

- 上方移動、手前移動、仰臥位→側臥位、仰臥位→起居→端坐位、立ち上がり、ベッド→車いすへの移乗(全介助)、車いす→ベッドへの移乗(全介助)、ベッド→車いすへの移乗(一部介助) 、車いす→ベッドへの移乗(一部介助)、上方移動(体型の大きい方の場合)、手前移動(体型の大きい方の場合) 、車いす→いすへの移乗

- 入浴

- 一般的な浴槽への出入りの仕方、一般的な浴槽(湯あり)への出入りの仕方(麻痺なし)、一般的な浴槽への出入りの仕方(右片麻痺あり)、一般的な浴槽(湯あり)への出入りの仕方(右片麻痺あり)、泡の作り方(固形石鹸)、洗体と洗髪の仕方、ベッド上での足浴の仕方

- 更衣

- 左片麻痺の方の更衣の仕方、ベッド上での左片麻痺の方の更衣の仕方

姿勢保持・症状別緊急時対応:撮影後、順次配信いたします。

介護技術動画に加え、書式マニュアルも完備!

これで監査は怖くない!

動画マニュアル専用サイトから追加費用一切なしで、介護サービス情報公表及び監査対応マニュアル・書式・帳票を一括ダウンロード

必要な帳票、書式マニュアルをサービス別にご用意。

ワード、エクセルでダウンロードできるため、事業所用にカスタマイズ可能!

サービス分類:

訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、 通所リハビリテーション、福祉用具貸与販売、グループホーム、 小規模多機能型居宅介護、有料老人ホーム、居宅介護支援、特別養護老人ホーム、 介護老人保健施設

※詳細はサービス名をクリックしてご確認ください。

- サービス提供書式集

- アセスメント(一般、栄養、食事他)、 計画書(施設サービス、機能訓練、栄養、レク、排泄、床ずれ、口腔機能他)、 実施記録(サービス実施、排泄、服薬、レク、口腔他)、 モニタリング(栄養、口腔他)、身体拘束(説明書、経過記録)、栄養測定管理、 献立表、利用者状況報告書、相談記録(苦情、相談)、ボランティア(登録、活動)

- 運営記録

- 契約書、重要事項説明書、同意書(看取り、医療ケア、身体拘束)、現金出納、 記録開示記録、議事録、災害時通報一覧、緊急時(連絡カード、一覧表)、 事故(報告、検討、ヒヤリ)、家族懇談会、行事(案内、実施記録)、見学、BCP

- 書式マニュアル

- 個人情報、法令遵守、認知症、身体拘束、外泊面会、入浴・清拭、排泄、服薬、 床ずれ、食事、口腔ケア、摂食・嚥下、看取りケア、苦情・事故、 緊急時・非常災害時、感染症、食中毒、行方不明、食事介助、接遇、健康管理、 相談員業務、観察視点、身体構造、高齢者身体、障害者ケア、熱中症、 移動・移乗・通院介助、医学知識

- 組織整備記録集

- 倫理規定、就業規則、権限規定、職務分掌、健康管理、 個人情報(利用目的、同意、保護)、計画(新人研修、現任研修、年間計画)、 自己評価表